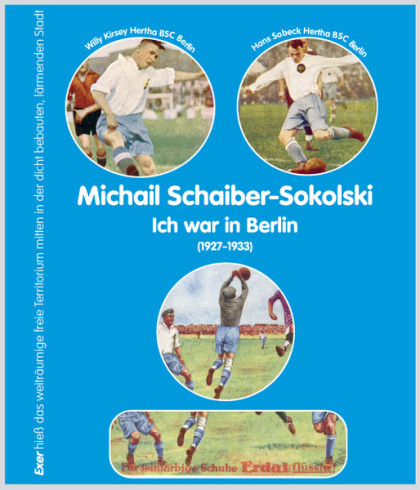

Michail Schaiber-Sokolski:

Ich war in Berlin (1927-1933)

Aus dem Russischen von

Erika Beermann

Nachwort von

Bernd E. Scholz

Weimar (Lahn) 2013, 121 S.

Als Kindle eBook durch Klick auf das Cover bestellbar.

Ab Januar 2014 auch als Taschenbuch unter folgendem Link bestellbar:

http://www.amazon.de/Ich-war-Berlin-Michail-Schaiber-Sokolski/dp/3926385383/

Bei Bestellung der illustrierten Print-Ausgabe kann das Kindle eBook zusätzlich und gratis mitbestellt werden.

Leseprobe

... der Exer ... Anfang Januar 1933 ...

Ich spürte das Wachsen dieser psychologischen Krise nicht nur in der Schule. Schon vorher hatten sich die Spannungen auf dem Exer verschärft. So hieß das weiträumige freie Territorium mitten in der dicht bebauten, lärmenden Stadt, das einstmals der kaiserlichen Armee als Exerzierplatz gedient hatte und jetzt in zwei sonderbar entgegengesetzte Gebiete aufgeteilt war, einen aristokratischen und einen Plebejer-Bereich. Der näher gelegene von ihnen, der von einem engmaschigen und sogar von einem Stacheldrahtzaun umgeben war, stellte ein ganzes Geflecht von gepflegten Alleen mit gemütlichen Bänken unter zahlreichen Linden dar, die eine Menge von Rechtecken unterschiedlicher Größe harmonisch umrahmten, in denen Fußball-und Tennisplätze, ein Leichtathletikstadion, ein großes Restaurant mit Puppentheater im Freien und im Winter auch eine riesige Schlittschuhbahn untergebracht waren. Der entferntere Teil, von einer dunkelroten Ziegelmauer umgeben mit nur einer einzigen Öffnung, dem Eingang, wirkte von innen nicht sehr anziehend: Hier war nur ein schmaler Streifen schmächtiger Bäume um einen großen, staubigen Platz gesetzt worden, auf dem in entsprechender Entfernung einfache Fußballtore ohne Netz angebracht waren. Doch so sehr sich die Orte auch voneinander unterschieden, für uns waren sie beide ein einziges Paradies. Für uns fußballbesessene Jungen. Ich kann mich nicht erinnern, wann das bei mir angefangen hat. Auf jeden Fall erwachte das leidenschaftliche Zuschauerinteresse an den Mannschaften – sowohl von Erwachsenen als auch von Junioren –, die für gewöhnlich in speziellen Unterkünften bei den Bierstuben um den Exer untergebracht wurden und Jahr für Jahr um einen besonderen »Exer- Pokal« kämpften, in mir schon sehr früh. Bis heute, nach so vielen Jahrzehnten, erinnere ich mich an die Namen, die Farben und die Form dieser durchaus nicht berühmten Pokale: »Alemannia 90«, »Meteor«, »Titania«, »Favorit« u.a.! Doch später, als ich das achte Lebensjahr vollendet hatte, hielt ich mich selbst für ein Fußballtalent und fing an, nahezu täglich in jenen Plebejerteil unseres Paradieses zu entwischen – dort fanden sich auf fast jedem Feld und bisweilen auch zwischen den Bäumen improvisierte Mannschaften zusammen, die meistens aus Arbeitslosen bestanden, die um eines solchen Vergnügens willen wohl nicht einmal das letzte Paar Stiefel geschont hätten. Aber auch meine Altersgenossen standen ihnen in nichts nach, ebenso wenig die älteren Kinder – Mannschaft entstand um Mannschaft, aus einem Verteidiger wurde innerhalb einer halben Stunde der angreifende Gegner oder der Torwart des neuen Gegners; die Spiele verliefen manchmal völlig ordnungsgemäß, »richtig«, doch oft auch nur spaßeshalber, wie Kinderspiele eben. Ich spezialisierte mich meinerseits bald auf die Rolle des Torwarts, genauer gesagt, auf die Rolle des »Hidden« oder des »Samora«, denn die Berliner Fußballkinder nannten ihre Torhüter nicht anders als mit den vielsagenden, symbolischen und zudem inspirierenden Namen der österreichischen und spanischen Stars. Und in dieser eigenen kleinen Welt nun begannen etwa ab dem Herbst 1930 oder Frühling 1931 die politischen Streitigkeiten und Zerwürfnisse immer häufiger die sportlichen Wettkämpfe zu stören und allmählich sogar zu verdrängen – und bei den Kindern vollzog sich das in nicht weniger, eher gar noch in schärferer Form als bei den Erwachsenen! Mit der allgemeinen Eskalation der Spannung, der zunehmend geschürten Glut des Kampfes und der Leidenschaften kamen die Nazis immer mehr zu unerlaubten Veranstaltungen, um Prügeleien zu inszenieren. Es endete damit, dass die »Braunen« und die »Roten« sich völlig voneinander distanzierten und separate, eigene Spiele veranstalteten, doch mit der Veränderung der politischen Verhältnisse begannen auch hier die Reihen der »Braunen« zuzunehmen. Und eines Abends, so hieß es, verwandelte sich der Plebejer- Exer in ein regelrechtes Schlachtfeld, woraufhin er für mehrere Tage geschlossen wurde.

(...)

Auf den Plebejer-Exer kam noch vor den Januarereignissen regelmäßig ein farblos gekleidetes Bürschchen von vielleicht fünfzehn Jahren, aber von kleinem Wuchs und mager, das, obwohl es merklich hinkte, buchstäblich von früh bis spät an allen Spielen der damals noch übrigen »roten« Mannschaften teilnahm. Ungeachtet seines physischen Handicaps zeichnete sich der Junge durch außerordentliche Wendigkeit, technische Kunstfertigkeit und Flinkheit aus; zudem war er erstaunlich ausdauernd, regelrecht unersättlich, was das Spiel anging. Faszinierend waren an ihm seine leuchtenden, stets weit geöffneten, reglosen Augen. Aus irgendeinem Grund war er zu mir besonders freundlich – so schien es mir zumindest –, und zwischen uns entwickelte sich allmählich etwas in der Art eines unausgesprochenen Gefühls von gegenseitigem Verständnis und gegenseitiger Sympathie. Als ich an einem der letzten Tage vor meiner Abreise, ein bißchen sentimental gestimmt, beschloss, noch einmal über den Exer zu gehen, bemerkte ich meinen Freund schon von weitem. Er stand unter den von ihren Emotionen hingerissenen Zuschauern, die ein Spiel zwischen den beiden offiziellen »Exer-Mannschaften« verfolgten, und als ich näherkam, wandte er sich um, als hätte er meinen auf ihn gerichteten Blick im Rücken gespürt, und strahlte. Und da durchfuhr es mich: Da ist einer, der sich für mich freuen, der meine Feststimmung mit mir teilen, der mich ehrlich und wohlwollend beneiden wird! In einem leicht melancholischen Ton, in dem sich ungeheucheltes Bedauern mit gespielter Trauer mischte, sagte ich ihm, dass wir uns sicher nicht mehr sehen würden, und erklärte mit aufgesetzter Bescheidenheit, warum. Auf seine Reaktion war ich nicht im geringsten gefasst: In seinen Augen wurde die Freude von einer Art herzlichem Mitgefühl abgelöst, das sich zu wahrem Mitleid auswuchs, als er fragte:

»Und du weißt nicht einmal genau, ob in Rußland Fußball gespielt wird?«

Als er meine Irritation bemerkte, beschloss er sichtlich, mich zu trösten, wurde nicht ohne Anstrengung lebhafter und sagte mit aufgesetzter Sicherheit:

»Wir wissen ja hier rein gar nichts. Du wirst schon sehen, die spielen da, wie wir es uns nicht einmal träumen lassen. Du kannst ruhig fahren!«

Ganz aus der Fassung gebracht, wandte ich mich mit einem traurigen Lächeln ab und ging nach Hause.

Im übrigen hatte er auf seine Weise recht. Ich war doch ein so eifriger Zeitungleser und zudem noch Fußballfanatiker, aber nie hatte ich – wenigstens in der »bourgeoisen« Presse, die stets die ausführlichsten und gründlichsten Spielberichte lieferte – auch nur eine einzige, sei es nur flüchtige Erwähnung von Fußball in der damaligen UdSSR gesehen. Später in Moskau, obwohl meine Interessen sich von Grund auf gewandelt hatten, ging ich zuweilen trotzdem zu Spielen der Champions – und da überzeugte ich mich davon, dass der sowjetische Fußball zwar wirklich um vieles weniger eindrucksvoll, technisch perfekt und elegant war, aber auch wiederum durchaus nicht so schlecht, dass auf der Karte der Fußballwelt hier ein weißer Fleck gähnte, und mehr nicht. Und das ganze Geheimnis bestand darin, dass den sowjetischen Sportlern jener »Stolz« vorgeschrieben war, der sie auf »die Bourgeoisie von oben herab« blicken ließ, und dies wiederum bedeutete, dass sie sich lediglich mit westlichen »Arbeiterklubs« messen durften, deren Niveau solcher Art war, dass selbst die kommunistische Presse kaum ihre Existenz für erwähnenswert hielt.